Mit 15 oder 16 ging es los: In der Eishalle rammte mich einer der Raser, mein rechtes Knie flutschte so schnell zur Seite, wie der Raser an mir vorbei war, und die Folge war meine allererste Operation.

Der Meniskus- und Bänderschaden bescherte mir einen Krankenhausaufenthalt und ein Jahr lang Befreiung vom Schulsport (ich war nicht wirklich traurig darüber).

Bis zum Jahr 2000 blieb ich danach erstmal verschont von weiteren Operationen.

Die, die dann folgte, brachte mein Leben völlig aus dem Gleichgewicht. Ich erhielt von jetzt auf nachher die Diagnose Zystennieren. Ich verbrachte drei lange Wochen im Krankenhaus (damals noch Standard, vor allem für privilegierte Privatversicherte). Die Schmerzen waren unerträglich, die Ärzte zunächst ratlos. Erst nach mehreren Tagen vergeblicher Antibiotikagabe und weiteren Untersuchungen fanden die Mediziner den Grund für das hohe Fieber und die Schmerzen: einen Abszess in einer Nierenzyste. Viele Monate nach der Operation konnte ich immer noch nicht richtig liegen, musste mich seitwärts aus dem Bett rollen, durfte nichts Schweres heben und wieder einmal keinen Sport treiben. Mein Körper war durch eine fast dreißig Zentimeter lange Narbe quer über meine linke Seite entstellt. Und ich begann, im damals noch jungfräulichen Internet nach Informationen über die seltene Krankheit PKD zu suchen.

2012 kam mein Sohn auf die Welt und die Geburt – so schön sie war – blieb nicht ohne gesundheitliche Folgen. Durch zu viel Arbeit, zu wenig Schonung und vermutlich ein genetisch ohnehin schlechtes Bindegewebe musste ich mich einer weiteren Operation unterziehen – gynäkologischer Art. Da dies ein sehr intimes Thema ist, werde ich hier nicht mehr darüber schreiben.

Also wieder Krankenhaus, wieder Narkose, wieder Schmerzen und Regenerationszeit.

2021 folgten zwei Shunt-OPs und der Katzenbiss.

2023 die Nephrektomie. Eine Operation, die mir im Vorfeld wahnsinniges Kopfzerbrechen bereitet hat. Seit ich die entfernte Niere auf den Bildern gesehen habe, bin ich froh, sie los zu sein. Sie war ein Fremdkörper, der zu allem Übel, den ich damit hatte, während sie in meinem Körper war (Druck auf die anderen Organe, Sodbrennen, Schmerzen, Einblutungen…) auch noch einen Tumor in sich trug. Weg mit dem Ding!

Und dieses Jahr erst wieder das Knie – das rechte von damals, der Meniskus hat inzwischen komplett schlapp gemacht und ich war so doof zu glauben, man könne mit 47 noch genau so agil und flott vom Boden aufstehen wie mit 20 oder 30 – und gleich zwei Wochen später eine Angioplastie, bei der ein Stent (= eine Gefäßstütze aus Metall) in die Armschlagader eingesetzt wurde.

Die Dialysen verliefen in letzter Zeit nicht gut. Der Venendruck war viel zu hoch (oft bis zu 180 mmHg), obwohl die Durchflussgeschwindigkeit des Blutes („Flow“) immer weiter reduziert wurde – zuletzt lag die Pumpengeschwindigkeit bei gerade einmal noch 210 ml/min. Das bedeutet, dass die Reinigung des Bluts in den vier Stunden Dialysezeit nicht besonders gut ist. Gespürt habe ich das an einer gestörten Verdauung und zunehmender Schlappheit. Ich habe nur noch eine Niere, die keinerlei Entgiftung mehr leistet. Mein Körper entgiftet ausschließlich in den vier Stunden Dialyse an drei Tagen pro Woche. Es ist lebensnotwendig, dass diese zwölf Stunden so effizient wie möglich verlaufen.

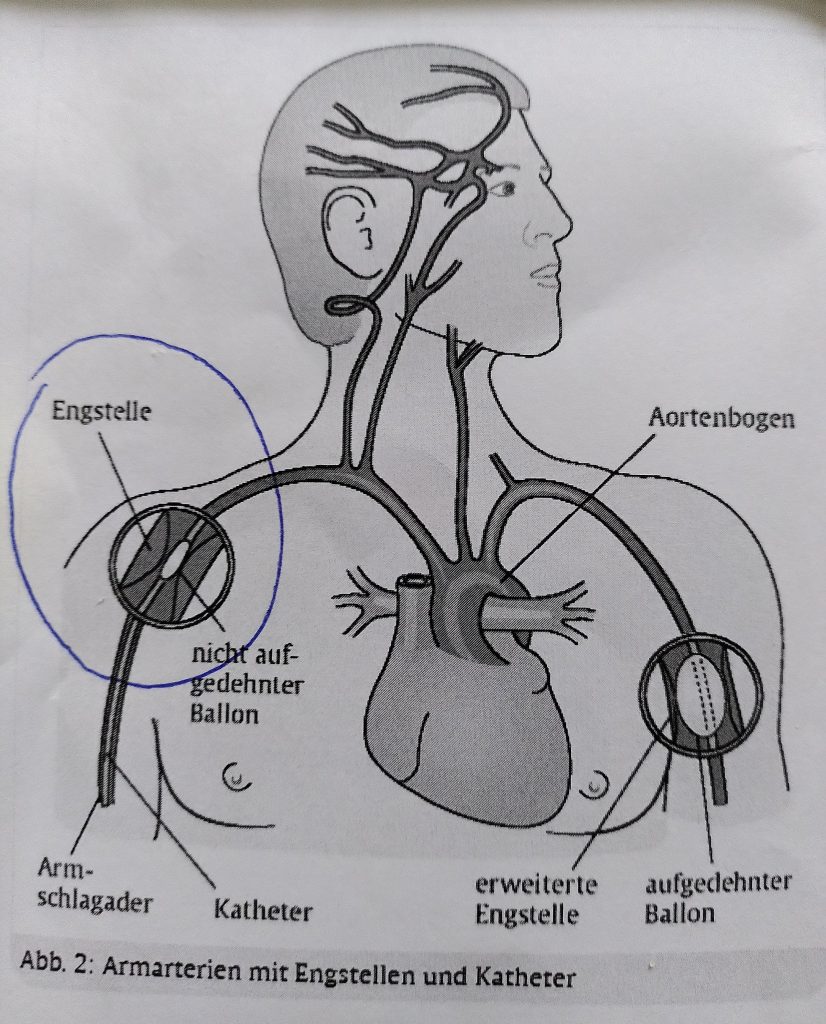

Meine Ärztin und die Pflegekräfte der Dialysestation tippten auf eine Verengung der Armarterie. Ich ging also brav ein MRT machen und anschließend einen weiteren OP-Termin festlegen. Bei einer Angioplastie wird ein Katheter in das Gefäß eingeführt, an dem ein kleiner Ballon befestigt ist. Dieser wird an die verengte Stelle des Gefäßes geführt und bläst sich dort auf. Das Gefäß wird geweitet. Der Arzt, der die Operation durchgeführt hat, fand gleich zwei Engstellen und beschloss, dass es Sinn macht, einen Stent zur dauerhaften Öffnung des Gefäßes anzulegen. Der Stent befindet sich bei mir in etwa auf der Höhe des Schlüsselbeins. Gleich einen Tag nach der Operation fand die nächste Dialyse statt – und siehe da: Der Venendruck war deutlich niedriger und wir konnten den Flow wieder auf 300 ml/min stellen.

Wenn ich richtig gezählt habe, habe ich also inzwischen neun Operationen hinter mir. Nicht nur Banalitäten, sondern schwere Eingriffe. Als Kind bin ich zwar verschont geblieben von Knochenbrüchen oder ähnlichen Alpträumen, die fast alle Eltern mitmachen, dafür kommt es jetzt geballt. Zusätzlich zu den OPs kamen unzählige Untersuchungen, Arzt- und Kontrolltermine. Nicht zu reden von den dreimal Dialyse pro Woche, die sowieso unumgänglich sind – seit nunmehr über drei Jahren.

Ich arbeite im Krankenhaus, ich mag meine Kolleginnen und Kollegen und vertraue ihnen – trotzdem ist jetzt, nach den letzten zwei Operationen innerhalb von drei Wochen – ein Punkt erreicht, an dem ich nur noch meine Ruhe will. Mein Knie ist noch nicht ganz verheilt, meine Schulter schmerzt an der Stelle, an der der Stent sitzt. Jede OP hilft, ganz klar. Doch sie nimmt auch jedes Mal ein wenig Unbeschwertheit weg.